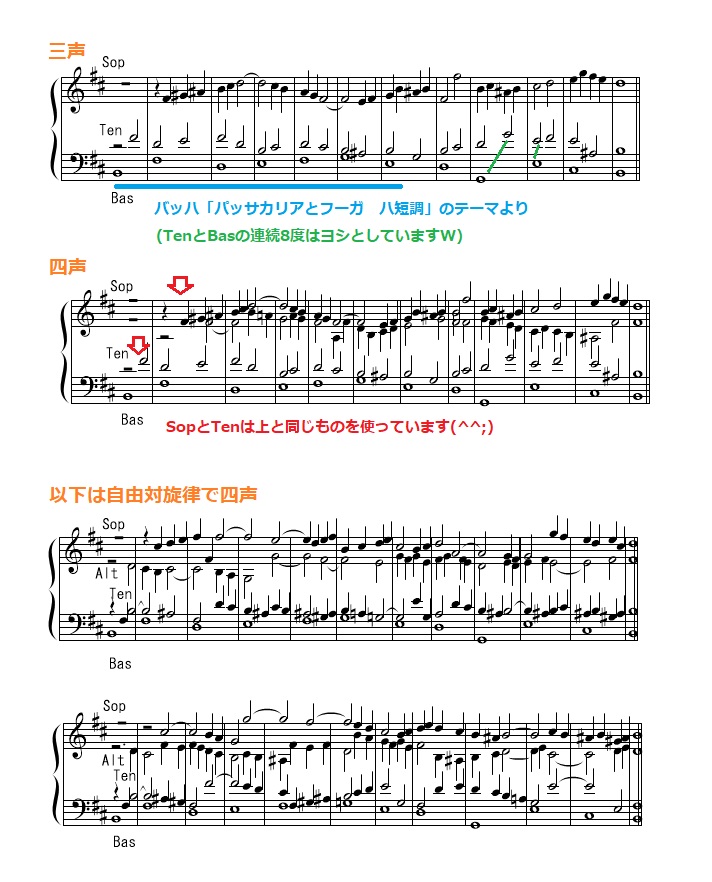

長らく下の自前サイトで、和声学とか対位法といった音楽理論の講座をオンラインで運営しています。

ほとんど初歩の段階についてです。

いちおう、同じように当ブログ上でも下の別記事でこのサイト『和声教室オンザウェブ -海-』をご紹介しています。

ところでふつう、和声学と対位法という名称を比較しても、対位法の方がやっぱり「なじみが薄い」「あまり聞いたことがない」といえそうですね。

でも大切な学習分野、というワケです。

今回はこの対位法についてちょっとお伝えしたいと思うのですが、そのテキストには実のところ、

テキスト上には明記がない、ハッキリと書いてはいないけれど、それでも大切で守るべき規則がある。

そういう「決まり」「約束事」というのがあると思います。

この点、和声学のテキストでも同じことが言えます。

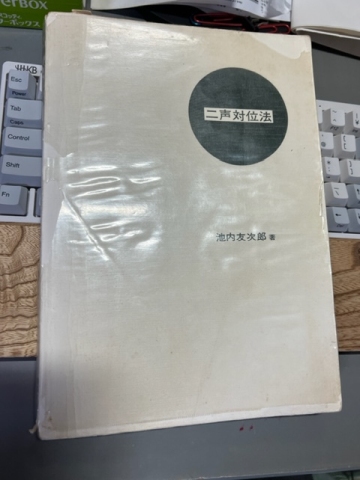

そこで今回は、『和声教室オンザウェブ -海-』でも採用している超有名・権威・信頼性たっぷりな対位法テキスト「池内友次郎著『二声対位法』」について、そういう

「テキスト上に明記こそないけれど、知って守っておくべき『暗黙の約束事』」

というか、ある意味「落とし穴(!?)」みたいなものをざっとお伝えしてみましょう。

現在『和声教室オンザウェブ -海-』対位法講座で学習されている方も有益と思いますので、よかったらご一読ください。

対位法とは

上記の通り、ふつうは「対位法」という名称そのものが、他方の音楽理論「和声」、「和声学」より知らない人が多いと思いますが、要するに

和声(学)は音楽を「和音」というタテの関係から見た理論。

これに対して対位法は、音楽を「声部」というヨコの関係から見た理論。

ザックリザックリな説明だとこうなると思います。

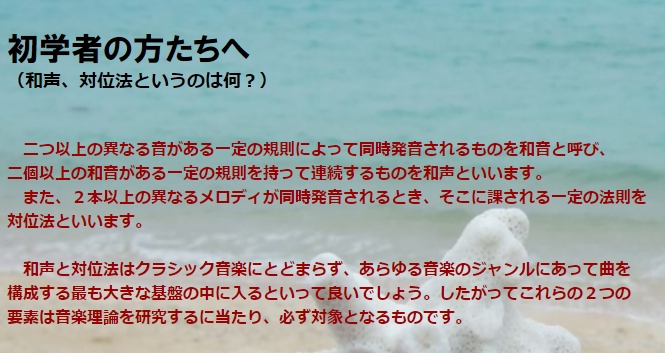

ついでながら、『和声教室オンザウェブ -海-』の中に書いた和声、対位法の説明は下の通りです。

私の開設しているオンライン音楽講座『和声教室オンザウェブ-海-』の「初学者の方たちへ(和声、対位法というのは何?)」というページで和声、対位法の意味をお伝えしています。

私自身によるカンタンな定義付けですが、字がつぶれてちょっと見づらいかも知れません(陳謝)。

池内友次郎著『二声対位法』の特徴

そして、私が添削サイト『和声教室オンザウェブ』で利用しているテキスト「池内友次郎著『二声対位法』」というのは、初版が昭和40年(1965年)で、今も出版されています。

このテキストがオススメな理由は、まず日本人が作ったテキストなだけに、他のテキストと比較してすごく細かな説明や配慮が随所にみられます。また譜例や作例も一番豊富です。

他にも私自身がこのテキストで学んでいて、その分愛着もあったりもします。

私のオンライン講座『和声教室オンザウェブ』でも利用している「二声対位法」テキストです。

初版は昭和40年(1965年)ですが、これは昭和56年(1981)の「12刷」。

今は2750円に値上がっていますが、大学時代に1200円で買っています。

なお他の記事でもお伝えしているとおり、私自身は音大の出身ではなく、和声も含めてこれらの音楽理論を専門学校で個別的に学習しました。

残念なことに、このテキストの続編である二つのテキスト「三声ー八声対位法」、「学習フーガ」はずいぶん昔に絶版になってしまいました。

けれどそれでもこの「二声対位法」テキストが残って販売を続けている、というのは、このテキストの優秀さを物語っていると思えます。

「二声対位法」テキストは他にも特色が

この「二声対位法」テキストについてもうちょっと言いますと、実のところ他の対位法テキストには見られないような特徴、というか特色のようなものが他にもあります。

そのひとつが「類」の分類・割り当ての違いです。

対位法の学習過程はふつう、

定旋律という全音符でできているメロディを使い、それを基本にして対旋律を付けていく作業をする

ことになります。

最初は大きな(長い)音符の対旋律から始まり、学習が進むにつれて短い音符へと移ります。

その音符の種類をその長さによって「第〇類」、という「類」に分けます。

ふつうの対位法テキストだと、これが以下に示すような「第1類」から「第5類」に別れます。

・第2類は二分音符

・第3類は四分音符

・第4類は(二分音符に基づく)シンコペーション(移勢)

・第5類は自由対旋律(第1~4類のすべてのリズムを使ったもの)

あくまでこれは二声の場合で、三声以降だとこれがまた複雑化しますが、二声対位法の学習過程だと、ふつうはこういう分類になります。

ですが本書、池内友次郎著「二声対位法」では、そのうち一番最初の全音符対旋律による「第1類」が省略されて、いきなり二分音符対旋律から始まっています。

このため上の一覧の順序がひとつずつ繰り上がり、上でいう「第2類」つまり二分音符対旋律を扱う段階が本書の「第1類」となっているのです。

(ひとまず末尾の方に「第1類」の実施例のみを挙げてありますが、基本的には実習作業の対象外です)

これは、学習過程の端折りとも簡略化とも考えられます。

何しろ対位法の学習過程はすごく長くて地味ですからね爆

ですが、自分的にはもう一つの考え方も挙げておきますと、

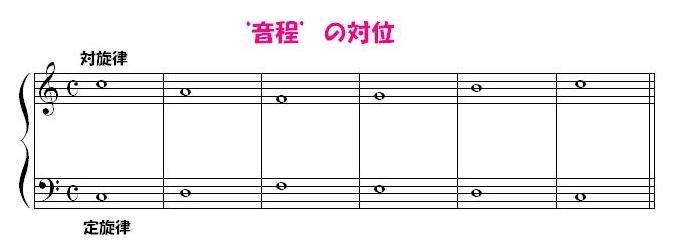

この「第1類」というのは下の別記事でも挙げている「音程の対位」のみの作業に終わっているので、もう一つの対位法の作業である「リズムの対位」が排除されていることになります。

その結果、私の所見になりますが、他の“通常のテキスト”上の「第1類」というのは対位法の学習内容としては不完全な部分がある、だからそれを回避してより効率的な学習内容を目指すために、あえて学習の対象とはしないこととした、

ということになります。

全音符対旋律による作業過程も大切ですが、要するにそれでも学習効率上、作業の対象とするのは避けた、ということだろうと思います。

「音程の対位」というのはこの譜例のように、定旋律に対してまったく同じ音価(全音符に対して全音符)をもつ対旋律です。

本書以外の対位法テキストですと、これが「第1類」に相当しますが、これには「リズムの対位」、つまり(全音符)定旋律に対して、全音符『以外』の長さの音符をもつ対旋律の有り様が欠けています。つまり定旋律の動きに対して、対旋律はあくまでも同じ音の長さ(全音符)を持って、その音程に対応させていくだけの作業であり、定旋律とは異なるリズムを使っているわけではありません。対位法を本当に全般的に学習しようとすればこの第1類も入れるべき、とも考えられるかも知れません。ですが実際に作業を行うとわかりますが、これは一番手間ヒマのかからない全音符を入れるだけで済んでしまいます。他の類と比較すると一番カンタンに、苦労せずに終わるのです。ということは、語弊を承知で言ってしまうと、作業による学習上の収穫も少ないと言えるのかも知れません。

ですがこう考えてみると、長くてガマンを強いられやすい対位法の学習過程(笑)を効率的にまとめるためには、確かに意味のある「省略」と感じます。

実際、この「二声対位法」テキストでも「第1類」実施例の前のページに

「~予備的役割を果たすにすぎないものである~」

とあります。

そして、この一般的な「第1類」を飛ばして学習を進めることによって、より核心的な対位法の内容を集中して学習することを目指したものではないかと思いますし、このテキストをオススメするポイントの一つになります。

「二声対位法」テキストに記載はないけれど、守るべきことを説明

ということで、前置きがまた長くなってしまいました。

ベタ褒めになってしまいましたが、でもそういうわけでこの「二声対位法」テキストは、対位法テキストの中でもより長所が多いと思いますし、特に対旋律作業をきめ細かく研究したり学習する上では大変に力になってくれると期待しています。

ですがそういう優れたテキストであっても、説明が足らなかったり補足を付ける必要を感じたりするケースがままあります。

というか、すべての分野のテキスト類に言えると思いますが、何もかもを網羅しているような、完璧なテキストは存在しないということですね。

だから実際に学習したり利用したりする際には、テキスト中には出てこない、説明されていないケースに遭遇することがままあります。

このため、学習する側に限らず、教えているこちら側としてもそういう補足作業を行う必要が出てきますし、その中には看過できないレベルと言えるような、相当に重要な内容が明らかになることがあります。

ということで、そのうち主立ったものをいくつか、これから説明していきましょう。

実施例上で守られている「見えない規則」がまず大切に

まず押さえておくべきは、

テキストの説明には存在しないが、実施例、実施内容の中では確かに「守られている規則」がある

ということ。

要するに、こういう実施例上で守られている「見えない規則」が、学習上で守っていくべきものの筆頭になるでしょう。

これらを早速、以下に列挙しましょう。

《1》対旋律は最高音、最低音を冒頭、末尾以外にひとつずつ

実施例をみると、どの対旋律もほとんどこういうあり方をしています。

対旋律だけではなく、定旋律自体もこうした有り様を基本的に持っています。

これは、最高音と最低音をひとつずつ持つことで、対旋律全体のまとまりもできますし、同時に音楽的な表現や効果も充実するからです。

注意すべきは冒頭や曲尾にはこういう最高、最低音を使わないことです。

場合によっては「そんなことまで言ってられない、かまっているヒマがない」みたいに対旋律作業の環境が厳しいケースもありますし、それは個別に臨機応変の対応が必要になります。ただふつう、なまじ冒頭とか曲尾にこういう音をおくと、対旋律全体のバランスが崩れてしまったり、その音だけが対旋律全体から飛び抜けて聞こえたりもします。

そういう失敗を招かないためにも、この規則は大切です。

実施例上、ほぼこういう風に最高、最低音が存在します。例外的に対旋律の音域上の理由などから2個に増えたりしていますが、基本的にはあくまでも避けるべきでしょう。

定旋律、対旋律とも私(hiromichi)の創作で、著作権は放棄していないのでご注意ください。以下の譜例も同じです。

なお個人的にこれらをキーボードなどの楽器を用いて音出しすることはご自由ですのでどうぞ。

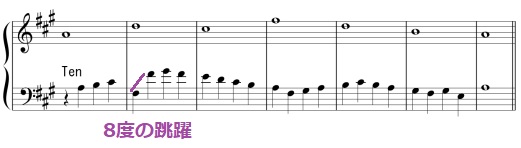

《2》8度跳躍も1箇所だけ

下の譜例では、2小節目に8度跳躍(1オクターブ跳躍)があります。6度とか5度などの跳躍は程度こそあれ何回か使えますし、譜例にもありますが、8度の跳躍はほとんどの譜例で一度しか見られません。

これも例外的な措置がありますが、ひとつの対旋律で使える8度(1オクターブ)跳躍は1箇所だけ。それ以上の跳躍は禁じられます。

これは頻繁に8度跳躍を許してしまうと、もともと穏やかなメロディとして想定されている対旋律の本質と矛盾したり散漫になったりしますし、大きな跳躍を何度も許すと対旋律全体が散漫な感じになる、それを防ぐためと考えられます。

《3》減(5度)和音の「基本形」は禁止

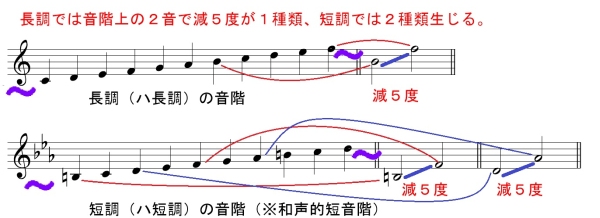

音階上の各音同士の関係を考えるとき、長調では一つ、短調(和声的短音階)では二つ生じます。

譜例で表すと下のようになります。

二つの五線譜の上が長調(ハ長調)、下が短調(ハ短調)です。ご覧の通り長調にはその音階の音を使って減5度が1種類、短調では2種類生じますが、ふつうの完全5度と異なり、これらは不協和音程に分類されます。

このため対位法(特に二声対位法)では、同時発音(二つの音が同時に鳴らされる)にせよ継時発音(二つの音が連続して鳴らされる)にせよ、この音程関係が禁じられます。

本書ではこの音程を対旋律上のメロディ線にせよ、定旋律と対旋律との音程にせよ、禁じられています。

これはこの減5度というのが音階上の音同士であり、しかも他の5度の音程がすべて協和音程(完全5度)でありながら、この一つだけが不協和音程となってしまうことに由来すると思いますが、本書でもこれを厳しく禁止しています。

3小節目の弱拍(2拍目)で、定旋律との間に減5度が生じています。

減5度は三声以降の実習で使える(絶版になった「三声ー八声対位法」テキスト上)ようになりますが、二声対位法では禁じられます。

ただ、ややこしいことに、本書では対旋律のメロディ線での禁止自体は押さえてあるものの、「定旋律ー対旋律における音程として減5度を禁止」している箇所はほとんど「カスる程度に触れている」というか「ゼロに近いくらいに指摘している」という状態みたいです。

たとえば、第1類(二分音符対旋律)なら19ページ下、第2類(四分音符対旋律)なら42ページ下にちょびっと書いてありますね。

(なお本書冒頭5ページ目、中間に『和声進行としては、5度和音の基本形と~』とありますが、もしかするとこの『5度和音』に減5度や減5度和音を含まない、と著者は想定していたのかも知れません。故人になられてもう久しいですが、お訊ねできればいいな~、と思っている件ではあります爆)

ですがそんな様子でこの減5度、決して軽視のできない規則になります。

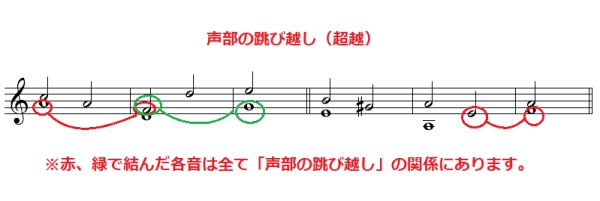

《4》声部の飛び越し(超越)は禁止

和声学テキスト(『音友和声』)にも記載はありませんが、声部の交叉(こうさ)つまり各声部の上下関係が逆転する現象と並んで、『声部の飛び越し(超越)』という理論があります。

和声学についての声部の飛び越し(超越)は下の記事でも説明しています。

実は対位法の実習上でも同じ現象が起きることがあります。

下の譜例にも示しましたが、要するに「一つの和音の中にできる声部の上下関係の逆転」となる交叉に対して、隣接する小節間で生じる現象になります。

対旋律が一定の動きを呈することにより、定旋律の音域を侵すことで、各声部の独立性に混乱をきたす、これが「声部の飛び越し」です。

「交叉(こうさ)」と似ていますが、交叉と違ってそういう音域の「侵害」が同時関係ではなく、隣接する二つの小節の間で生じるものです。

交叉と違って小節線を挟むものなので、交叉ほどの重さはないかも知れませんが、それでも本テキスト上で飛び越しが生じている譜例はどうやら皆無と言えます。

よって禁止されるべき音の動きになります。

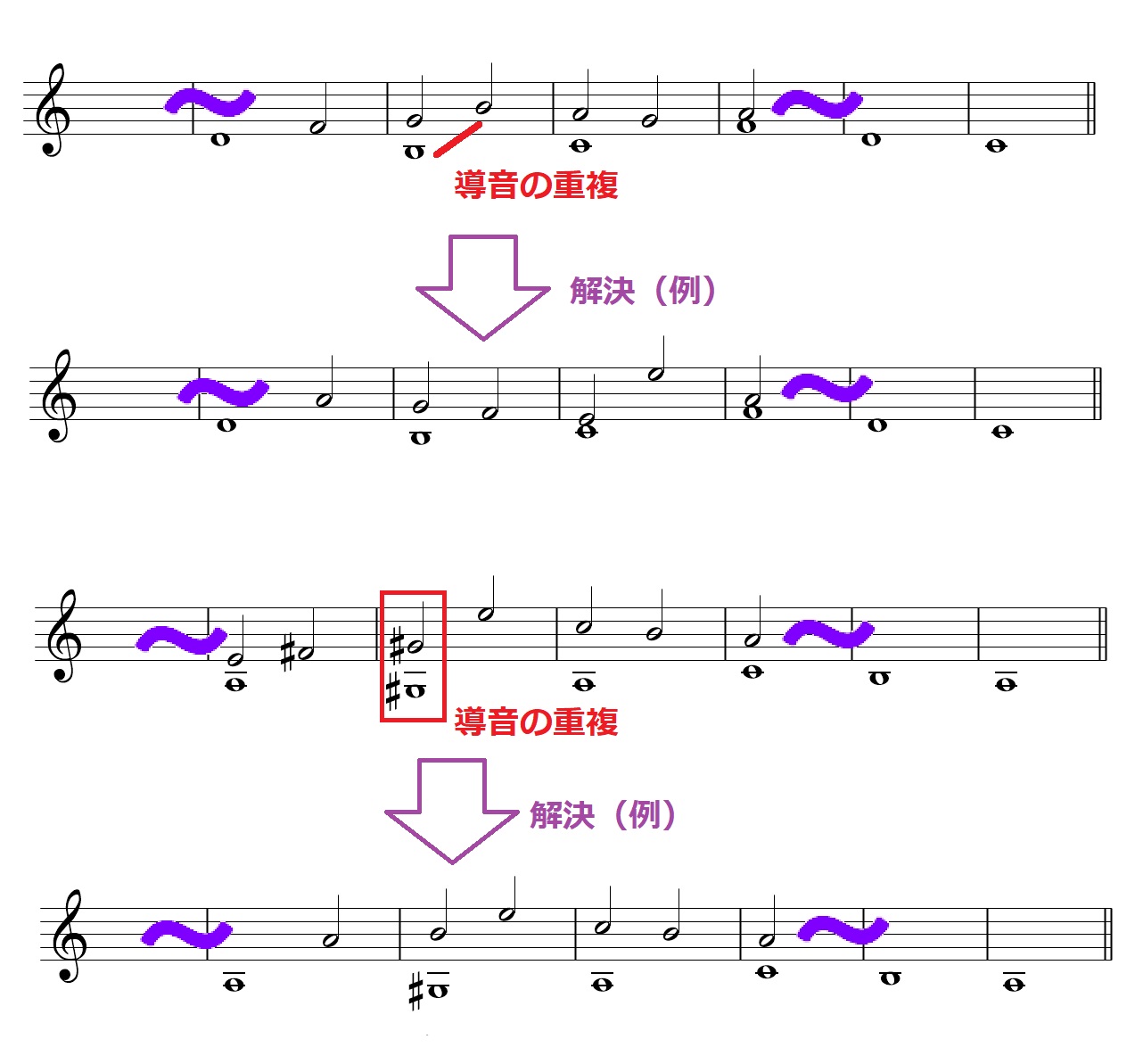

《5》導音の重複

これも本テキスト上には書いていません。

というか、私もこれまで他の対位法テキストもいろいろ確認してみていますが、その結果、導音の重複を和声学テキストと同じようにハッキリ禁止している下りはあまり確認できません。

繰り返しますが、そんなわけで本書でもまったく見かけません。

それどころか、むしろ

「導音の重複は許される」

というコメントを添えている対位法テキストすら見かけた記憶があります。

これは対位法の学習作業が和声学よりも規則による締めがかなりキツいため、「導音重複の禁止までかまっていられない」という現状があるのも大きな理由の一つと考えられます。

あるいは対位法という学習分野の歴史的な背景から、「そういうものだ」という認識が潜在しているのかも知れませんが、これ以上に詳しいことはひとまず避けます。

ですが特に本書の譜例を見た場合、「この音は導音だ」とほぼ確認できる定旋律中の特定の音の上では、それに対する対旋律で導音を(重複して)利用している箇所はありません。

まったくない、そういうレベルです。

明らかに意図的に導音の重複を避けている、そう断言できます。

和声学の初段階にもあるとおり、導音というのは次に必ず主音へ進む性質がありますから、結局導音を(二つの声部で)重複するというのは、その二つの声部によって連続8度ができあがることになります。

これが和声学上での禁止理由になります。

けれど、対位法では導音が必ずしも主音へと進む必要はなく、ある程度の自由さがありますし、実際そうしないと作業できなくなってしまうことも往々にしてあります。

ですのでこれもおそらくは導音の重複を対位法テキストが禁止する「とは言わない」理由の一つと思いますが、それでも、

長調、短調のようにハッキリと「〇調」を主張する対位法作業にあっては、導音に対する配慮は和声学のそれに近似させるべきではないだろうか?

という、言ってみれば音楽的な効果に重点を置いた主張も可能だと思うのです。

そして、こういう思考のもとで次のような導音の重複は避け、同時に修正していくべきです。

短調や長調といった「調」では音階上の各音の役割分担がけっこうハッキリしています。

導音はその最たるものの一つです。

だから、考えようによってはまず

・「何調か?」がハッキリわかり、その結果として

・「どの音が導音か?」もわかる、

そういう調のキッチリ安定している対位法作業の場合には、その導音という単に一つの音だけで「主音に進むべき音」「重複はしてはいけない音」というダイレクトな思考にいっそう進むかも知れません。

おそらくですが本書の著者もそう捉えている可能性があります。

だから少なくとも対位法の初歩段階ではいっそう導音について注意を払うべきでしょう。

譜例にもないけれど禁止すべきものもある!?

ということで、対位法テキスト(池内友次郎著『二声対位法』)に明記がないものの、同テキスト中の譜例を見れば禁止しなくてはならない規則がある、それをざっとご紹介してみました。

ただ、こういう「実施例の中でのみ見られる『規則事項』」については、あるいは著者自身が、

実際に対位法の作業・実施の諸例を列挙するにあたっては、なるだけ“理想型”を示したかった、そしてそういう内容を通じて学習者に対して、より正確で優れた学習内容を望もうとしていた。

もしかするとこういう意図も有ったのかも知れませんし、その具現化としてこういう実施例の宝庫となったのかも知れません。

そして、だとしたらこういう実施例上でしか見られない「規則事項」、その全部についてを一つ一つ四角四面に守る必要は必ずしもない、そういう結論づけもできるかも知れません。

この点、繰り返しますが故人となられた本人に問い合わせるしかなさそうです。

ただ、少なくとも私自身の見解ではやはりどれも重要と思うので、その都度受講者の方たちには説明するようにしています。

(もっともテキスト中の実施例をよくよく見ると、著者が自分で設定した規則事項のオキテを自分自身で破っている、あるいは明らかに誤記入というべき実施内容もあるにはありますが爆)

この他にも実は

譜例にすらないが、やっぱりハッキリと禁止するしかない規則というのも確かに存在します。

それはまた別の記事にでもご紹介していきたいと思います。

ということで、今回はまたちょっとカタいテーマになってしまいましたが、最後までお読みくださり有り難うございます。

私のオンライン講座を含め、対位法を学習されている方々にとって何らかの有益がありましたら幸せです!