自宅で押し入れの荷物を整理していると、懐かしいものが出てきました。

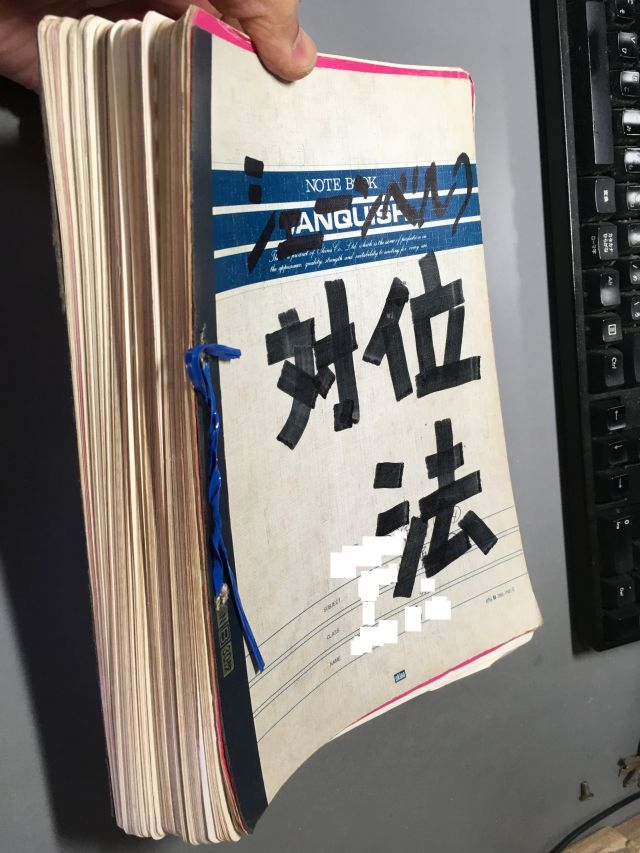

20代の頃、シャカリキになって取り組んでいた対位法の実習作業で書き連ねた練習譜面です。

念のためお伝えしますと、私自身は音大の出身では全くありません。

ごく普通の、しがない四大の出身です。

だから和声学、対位法という、専門的な音楽理論の習得は音大で学習したわけではなく、大学時代に授業とは全然関係のない、いわばワキで音楽教室の先生とか、音楽の専門学校で教師に習ったりしていました。

というふうにすごく複雑な経緯があります。

今回はこの練習譜面の束がン十年ぶりかで日の目を当てたことをきっかけに、そんな自分の対位法学習の経緯をお話してみたいと思います。

我ながら振り返ってみると、本当に波瀾万丈です。

普通大学に入ったのに音楽に没頭!対位法はある意味で音楽の興味を満たす「宝庫」?

元々そういうわけで、私は普通大学(文系)の学生でしかありませんでした。

ですが、中学の頃から吹奏楽部に入って音楽に興味を募らせていたことが高じて、結局親の元から離れて都心の大学に通い始めると自分の行動に自由が増えたことがきっかけで、長年の願いでもあった音楽の勉強に身を染めたわけです。

普通大学に入学当時の頃から音楽に夢中になって取り組み始めましたが、確か最初1年ほどは和声学を下宿近場の音楽教室で習っていたものの、その後教室をやめてから対位法は独学で始めていました。

ご存じの方もいると思いますが、対位法の学習は「必ず講師について学ぶ必要がある」といわれる分野です。

だから、独学で対位法、というのは今考えるとムチャ以外の何物でもありませんが、当時はどう学習してよいか分からず、かといって先生について勉強するだけのお金もナシでした。

ですがそういう「講師について学ぶべき」性質の対位法という科目は、何かしらミステリアスでもあり、自分の音楽能力、作曲能力をウンと高めてくれる学習過程、エッセンスのたっぷり詰まった「宝庫」のように感じられたものです。

元々私は対位法の権威であるバッハの音楽が好きでした。

あの神聖で敬虔な音楽の源泉を求めるとしたら、やっぱりそこには対位法が網の目のように根を張って息づいている。

だからこそバッハの音楽で対位法をを抜きには考えられないはずです。

暗中模索の状態でしたが、それでもとにかく

「なんだか勝手はわからないが、今までやってみてきた和声学と同じく一途・ひたすら・がむしゃらに学習してみれば、何か得るもの、悟れるものがあるんだろう。」

という風に考えましたし、それが自分の学習意欲に発破をかけました。

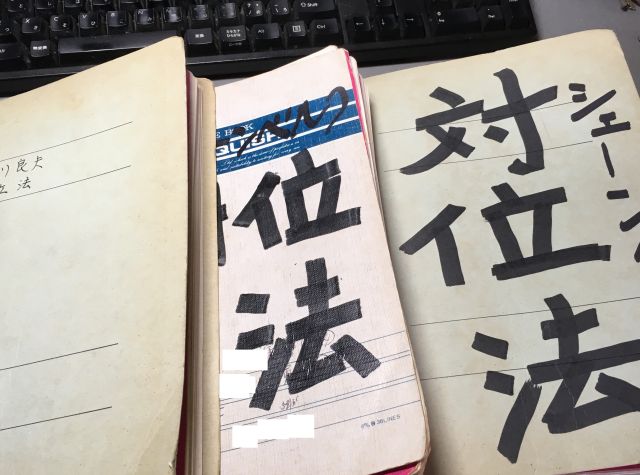

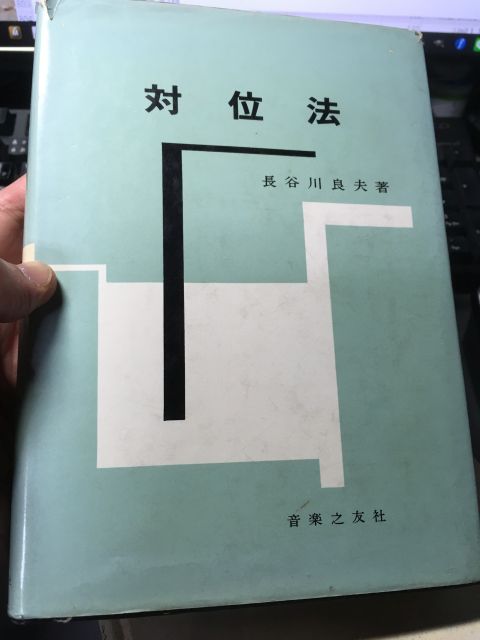

そして、まずは和声学と同じくテキストを探そうと池袋駅チカの楽器店で見つけた「シェーンベルク 対位法」(音友社 現在絶版)のテキストを買い込み、独学で勉強を始めました。

値段は2,800円。大学で習う科目でもなく、貧乏学生の自分にとってこれを買うのは「無駄遣い」以外の何物でもなく、買うのを少なからず迷ったのを思い出します。

当初紙のカバーが付いていましたが、使い込んでいるうちにボロボロになって、数年後ついに廃棄です。

マイナーすぎ?テキストに【シェーンベルク 対位法】を選んだワケ

なぜ対位法のテキストにシェーンベルクを選んだのか?

というと、まずシェーンベルクの高名に引き寄せられたということ。

これがまず第一にあげられます。

今になればおおよそわかるのですが、当時対位法を講師につくなりして本格的に習うとすると、そのテキストとしてはいわゆる「池内教本」、つまり「二声対位法」「三声ー八声対位法」という一連の音友社出版の教本集、もしくはノエルギャロン&マルセルビッチュ著「対位法」が大方の主流のようでした。

こうした情報も当時の私は耳にしていたのですが、やはりそこはシェーンベルクというビッグネームに憧れたところがあります。

つまりごくごく単純に、

“歴史的により優れた音楽家の手になる教本で学習すればより高みに行き着くことができるだろう”

という思考に基づいていたということです。

シェーンベルクの著書は当時、『作曲の基礎技法』と並んで『対位法入門』という著書が楽器店で光彩を放っていました。なお現在では両書とも絶版です。

『入門』という本のタイトルにも着目し、対位法については全くの初学者だった私には他の池内教本やギャロンなどよりも「自分に合っている」。

そういう印象もあったはずです。

加えて、楽器店で多少とも立ち読みして内容を斜め読みしたところ、特に最初の解説などを見た限り、他のテキストと比べてかなり取っつきやすく、かつ斬新でユニークな発想にあふれていた印象があったからですね。

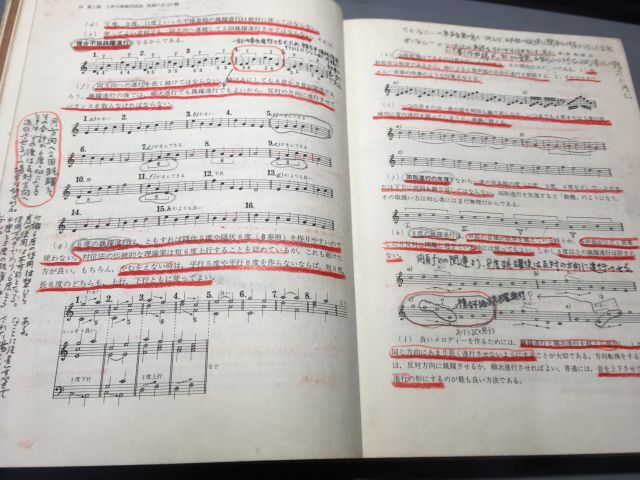

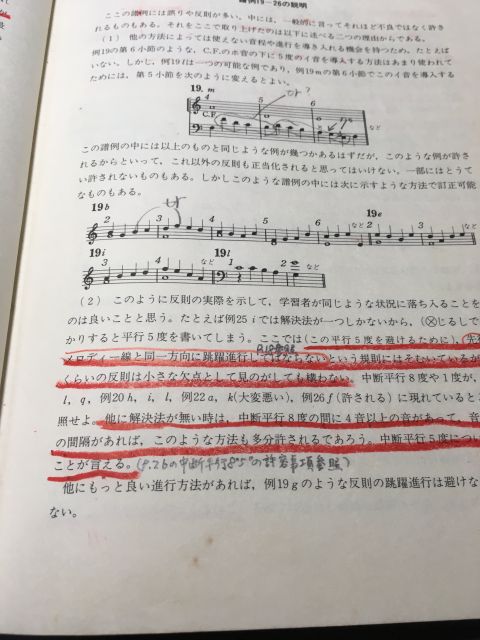

特にこの教本の前段部分には、

「対位法の実習や収得に当たっては旧弊を引きずった無意味な規則や練習にこだわることなく、古くさくなったもののうちから利用できるもののみを取捨選択し、今の自己の学習や研究に生かしていけば良い」

という趣旨(あくまで私自身の独断的な解釈ですが)が述べられていて、それには私も当時から十分賛同できましたし、今でも同じ意見なのです。

こうしたあたり、シェーンベルクの目からも当時から対位法の学習形態というのが非常に旧弊にこだわっているという気配も感じますし、逆に十二音音楽を発明したシェーンベルクだからこそ旗幟(きし)を鮮明にして展開できる持論といえるかも知れません。

そして私自身、こういう彼の立ち位置というものが非常に好意的にとらえられると感じ、それ故に他の対位法テキストに先立って選んだ理由の一つになっています。

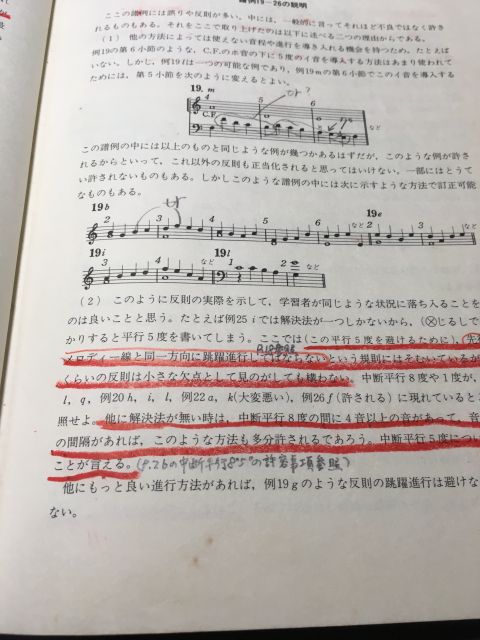

なお、このシェーンベルクの「対位法入門」という著書は、対位法全般に対するテキストという位置づけになっていますが、この本に基づいて学習を続けているうちに、相当にカリキュラムというか、学習の段階付けがアバウトだと言うことがわかってきました。

形こそフックス「古典対位法」を主体とする類的対位法の学習段階を設けていますが、その合間にいきなり自由なリズムで定旋律をなくした二声、三声の学習が入ってきたり、4声に行き着かないうちに四声の和声的な自由作曲めいた実習をやらせる、という内容です。

加えてこの著書は、著者のシェーンベルクが執筆途中で死去してしまい、そのため完成を見ずに後半、特に四声あたりの説明書きを見ると、単に実習例の補足事項にとどまります。

こうした、いわば教本としては大きな瑕疵(かし)があるにもかかわらず、当時の私は

「とにかく進められるだけ進めてみよう」

「そのうち何か、対位法の表現で悟るものもあるかも知れない。いや絶対にあるに違いない」

というムチャな思考で臨んでいたんですね。笑

何が何だか分からない?大学(普通大学)時代は地獄の日々

しかしながらそうやってシェーンベルクの教本のみを頼りとして、実際に実習作業をやってみると和声学の時とは打って変わってものすごく大変でした。

思い出しますが大学の授業中、奥の席にばかりいた私は授業の内容とは全然関係のない五線譜を広げ、この対位法の実習作業を隠れてこそこそ進めていました。

友人たちはいかにも怪訝そうに、あきれた調子でこちらを見ていたのを思い出します。

彼らの何人かは大学の軽音楽部に在籍で、こういう五線譜の作業にそこそこ寛容に見ていてくれていたのがわずかに救いでした。

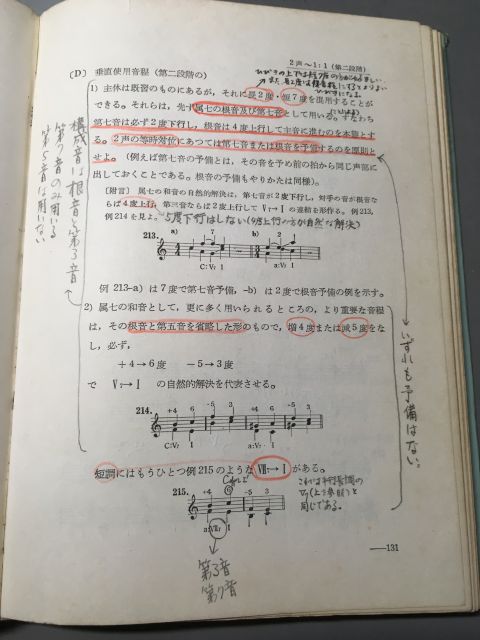

で、何が大変かといって、音大などで学習されている方だったらおわかりと思いますが、対位法は進むほどキツくなりますが、最初も最初なりにキツい。

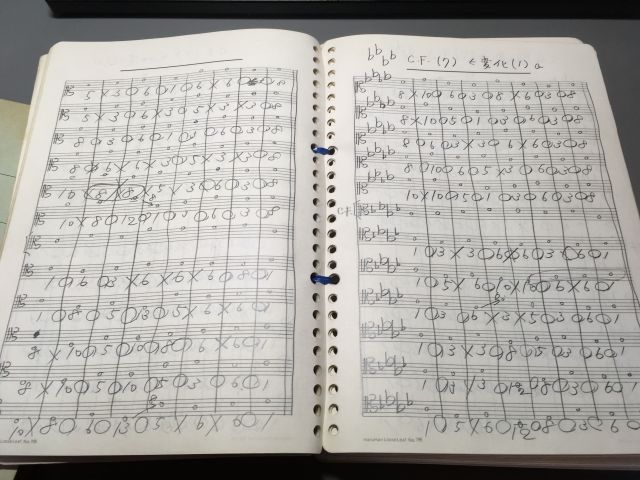

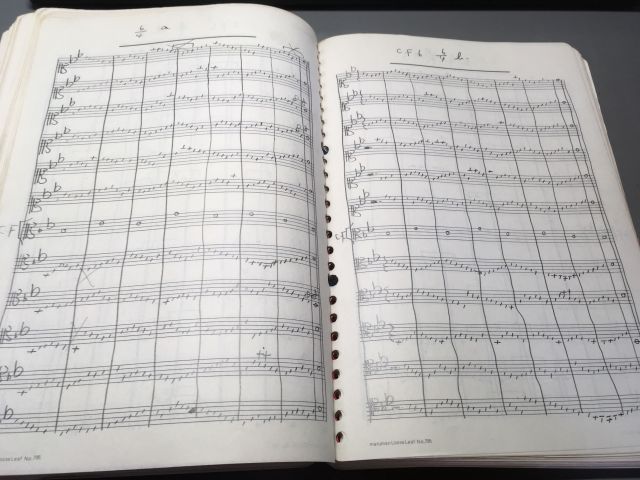

対位法は初段階でたった二つの音、二声の学習から始め、徐々に声部を増やして三声、四声と進んでいくわけですが、その最初の二声と言ったら和声学の豊かな四声の響きに反して面白みも何ともないような、カランとした二声の響きを徹底的に学習します。

要するに、和声学の実習に感じられた、音楽的な面白みも何にも感じないのです。

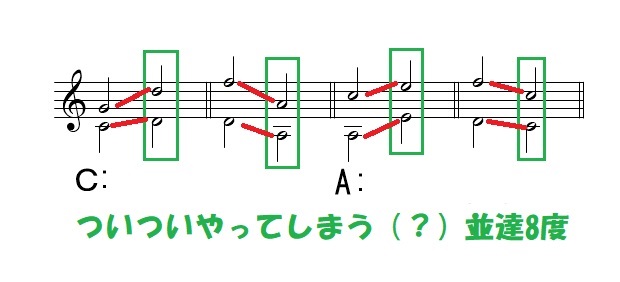

そこへ持ってきて対位法はガッツリと様々に進行や音程などの規則事項が並びます。

当時、定旋律に対して対旋律を一本つけくわえながら、

『一体こんな作業にどういう効果があるというんだ?』

と、答えの見えないような自問自答の繰り返し。

そして、

『とにかく続けて続けてがんばれば、何か感じるものが出来るんだろう。気づくことがあるのだろう』

と、当てのわからない、つかみ所のない様な期待を持ちながら延々と続けていました。

誤解されるのを承知であえて言いますと、対位法の学習は和声学以上に各声部、各一音一音の動きに着目するクセをつけて行く作業と言えると思います。

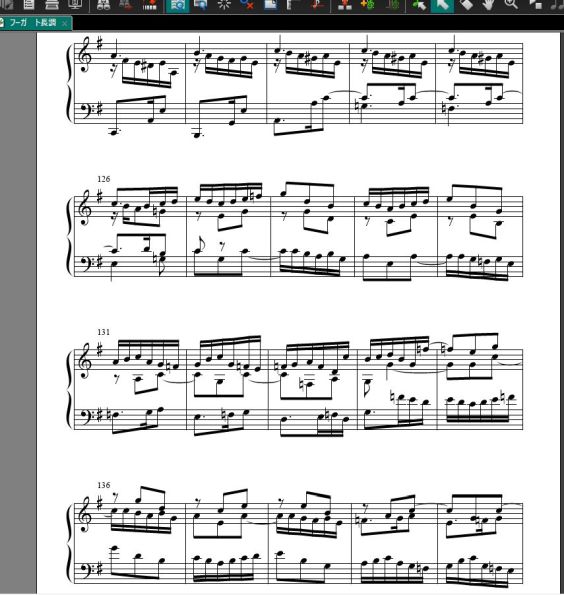

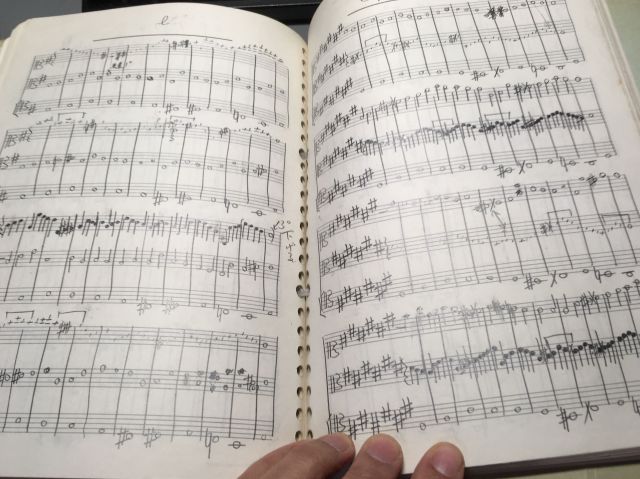

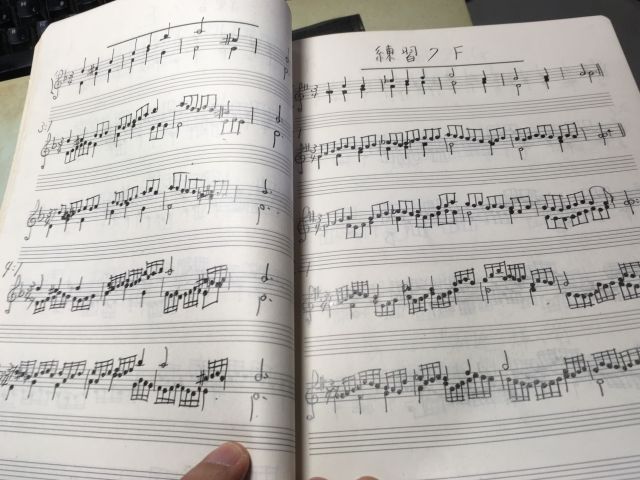

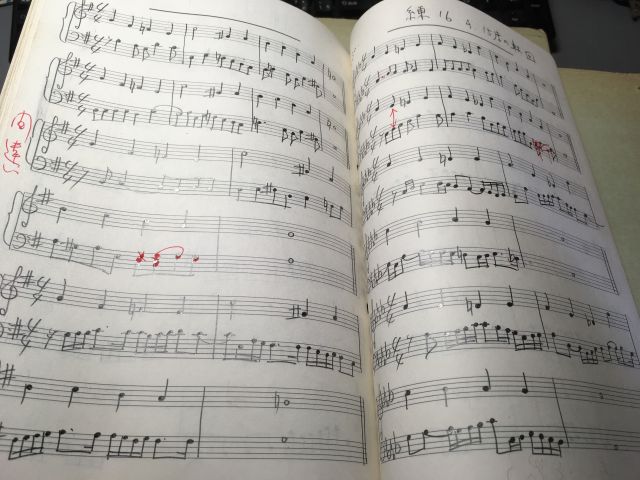

写真をご覧になればおわかりの通り、練習なので作業の迅速さを求めて.記譜を徹底的に簡略化してみています。

必要な音符の棒とかも徹底的に省き、音符の黒玉をも短い線に変えたりしていたり、上の写真にはまだありませんが後になるとト音記号、ハ音記号なども単に「<」という記号を五線譜上の頭につけるだけにしています。

が、そもそも響きが薄すぎてなんだかつかみ所のない二声というのは味気のないもので、その中に何かの“感動”のようなものを見出そうとしていたものだったと当時を振り返っています。

果てはなんだか和声学とはかけ離れた音楽の学習のような気がして、終いには学習と言うよりはるでそれは当てのない我慢比べ、自虐好意的な作業のようなものだったかもしれません。

先が見えず、ゴールが見えず、面白みも分からず、延々と続く禅問答のような作業の連続です。

音楽とはかけ離れたような、何をしているのか分からない。

何をつかもうとしているのか、何がいったいゴールなのか、ゴールはどこにあるのか?

日々の作業に意味もなく押しつぶされるようで、いわば苦行に近いかもしれません。

だからこの対位法という練習作業のみで塗り込められていた大学時代は"恐るべき我慢比べの数年間"だったと言えます。

試行錯誤で残した実施対旋律2万本(?)

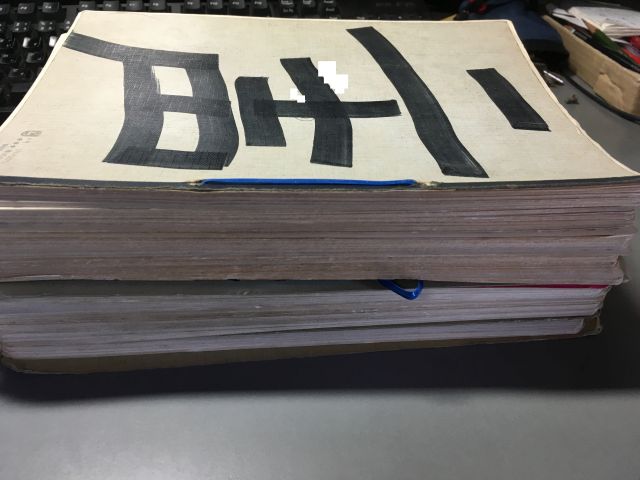

それが形となって今に残っているのが、こういった膨大な五線紙の束になります。

数えたことはありませんが、シェーンベルク「対位法」の練習は二声だけでおそらく五線紙500枚、対旋律は1万本くらいはあろうかと思います。

結局シェーンベルクは三声まで進み、確か四声に達せずうやむやになっていたと思います。

というか、そのような時期に以前和声を師事していた教師から、対位法の教師を紹介してもらったので。

そしてその頃にさしかかった時点で、同時に器楽対位法の練習として「長谷川良夫 対位法」のテキストを使って四声まで進んだかと記憶しています。

日本人の著作だけに、取っつきやすくてまとまっているのに好感を覚えて選んだテキストでした。

また器楽的対位法を取り扱っているテキスト(というか書物?)としては、当時唯一だったと思います。

つまり、声楽的な対位法と並んで「今度は器楽的対位法を」学ぼうとしていたわけですね。

これらを合わせれば、最終的には二万回、つまりこうして実習を重ねてこしらえた対旋律はおよそ2万本くらいあるかな、と思います。

振り返れば、シェーンベルクの「対位法」も啓発的な内容があるにはあったと思います。

ですが先にお伝えしたとおり、何分未完成なテキストで、そしてまた譜例なども非常にアバウトなものもありました。

何しろこの著書に掲載してある実施例は、すべて彼シェーンベルクが米国に滞在中、教授を務めた大学の講義内容の一環として、彼がパッパと作ってみたものだと言います。

だから、とりわけ現在の我が国で、普通に音大などで学習に使われるテキストとはずいぶん異なっていたと思います。

そのためによけい苦労もし、また迷ってしまったかも知れません。

元和声学の教師が「助け船?」で対位法の講師を紹介

その後しばらくして、和声学を師事していた教室の先生から、尚美の講師を紹介してもらうチャンスに恵まれ、「池内友二郎 二声対位法、三声-八声対位法」のテキストを使って学習をし直した経緯がありました。

今この千枚とも二千枚とも思える五線紙の束を見直すと、「よくやったもんだな」と自分で悦に入る事も出来るかもしれませんが、それだけ当時から『対位法って一体何だ?』みたいな原理的な疑問が自分の中に固まっていたのかもしれません。

それをどうにかして、自力だけで考えて試行錯誤した結果、形として残ったものがコレ。

そう言えそうです。

今考えれば、これが良かったのか悪かったのか?

判然とした答えなど出るワケもありません。

ですが、複数の声部を作曲や課題の実施などで取り扱う時には、この頃の“苦しみ”を引きずっているのかいないのか、自分の耳と感性だけを頼りにして作業を進めている自分に気付くことがある、そんな気がします。

つまり、決してこういう“思いっきり遠回りな努力”というものになるかもしれませんが、それが必ずしも全て無駄、という事も出来ないのかもしれません。

つまり、

音のぶつかり、音の並びを原初のレベルから見つめ直して、そしてある意味何の基準、物差しをも持たないままに、自分の二つの耳に頼りながら、「これはよい」「これは悪い」という判断を自分の中に突き詰めていく。

何もかもをゼロから自力で問い詰め、追求していくという姿勢。

それをいつの間にか体で覚えていったということかもしれません。

間違ったやり方ではあったかもしれませんが、その一方。

こんな無尽蔵の苦悩の中で、いつの間にか自分の感性をこういう苦しみの中で醸成していくチャンスを得ていたのかもしれません。

というわけで、なんだか手前味噌的に記事を締めてしまうこととなって恐縮です(陳謝)

ですが、もしも他の方たちが同じような道を進もうとするなら、決してオススメする方法ではありませんね。

あの苦しさを味合わせるのは本当に無慈悲なことなので。(大爆笑)