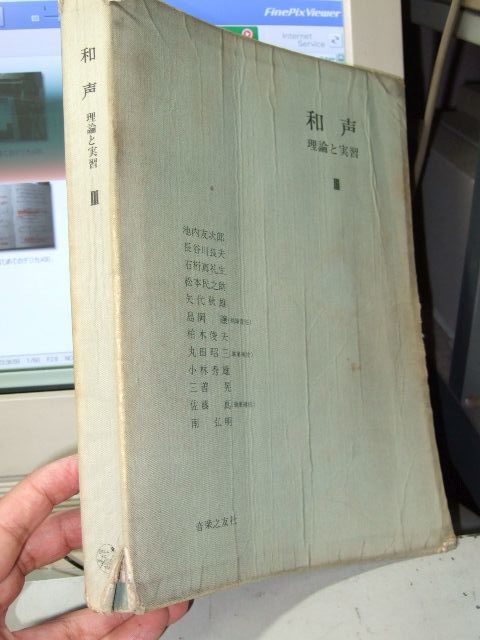

和声学を学習する方なら大方の場合、音楽之友社「和声 理論と実習」というテキストを利用すると思います。

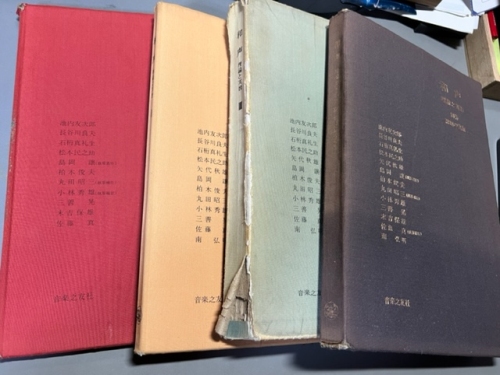

全3巻+別巻の四冊から成り、そして日本の音楽界を代表する著名で権威のある音楽家が多数参加・編纂し、我が国ではあまりにも有名な理論と実習のための和声学テキストです。

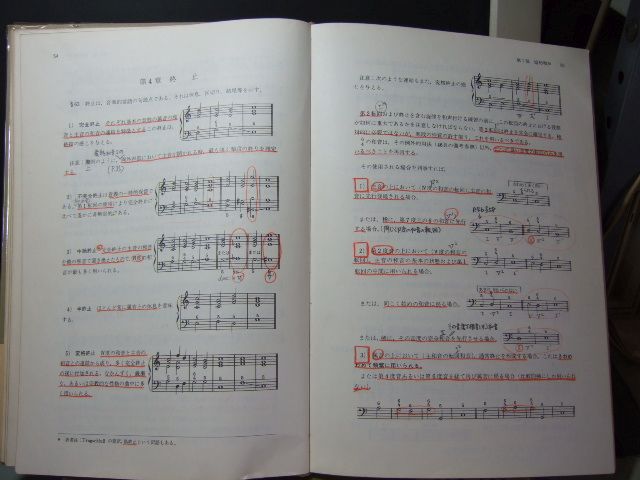

私の所蔵の「和声 理論と実習」4冊です。大学時代に買い集めて今に至るまで利用しています。もちろん「和声教室オンザウェブ -海- 」でもこれを使います。

ですが経年劣化&使い回しの結果、今では相当ボロが来ています。一番ひどいのがⅢ、次いでⅠ、そして別巻。

なぜかⅡ巻が一番シッカリし続けています爆

そしてこのテキストに触れた方なら誰でもご存じのとおり、和音を表す場合には独特の和音記号を採用しています。

仮称的に、このブログ上ではこれを

「音友テキスト型」「音友和声型」「音友型」

とでも呼んでおきます。

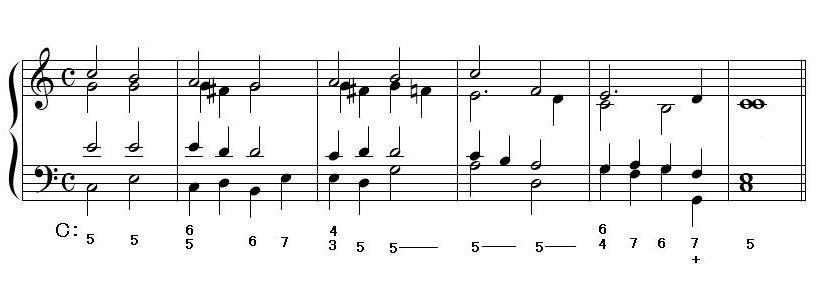

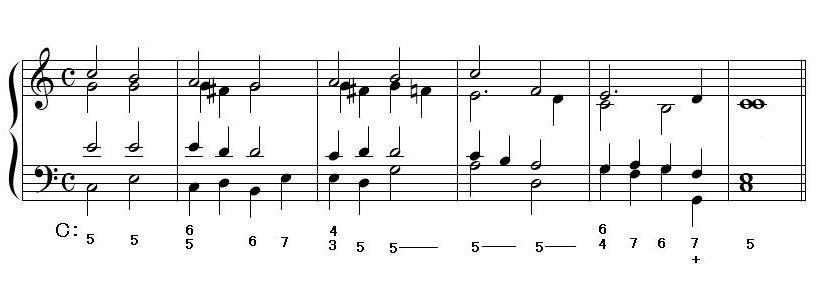

たとえば実際に五線紙の音譜上で表してみると、下のようなものになりますね。

一応、私がインスタントで作ってみたオリジナル、簡単な和声のフレーズです。

(※使用している和音の種類、和音記号や表記はⅢ巻まで活用の対象にしています)

⇒(※譜面や写真など、当ブログのブログコンテンツ取り扱い注意事項などについてはこちらを参照)

ただ、この和音記号は日本独特のものとも言えます。

一方、ヨーロッパなどの諸外国では下のように、単なる数字で和音を表すことが昔から行われてきました。

有名どころでは「ドイツ式数字」「フランス式数字」という種類があります。

他にも表記の方法はありますが、おおざっぱに、ひとまず言ってしまえばそうなると思います。

(なお、この数字表記方法は『フランス式数字』と言われるもの)

このうち、この記事では様々な数字式表記方法の中から、上記の譜例にあるような、より簡便な表記である「フランス式数字」を取り上げてみようと思います。

そしてその上で、今回のテーマは先述の「音友和声型」と下の「フランス式数字」、この二つのうち、

どちらの方が良いのか悪いのか?

便利か不便なのか?

というのを見ていきたいと思います。

もちろん両者はそれぞれ互いに対して長所も短所もあると思います。

しかしながら、大きな長所が両者には備わっていることも動かぬ事実でしょうし、であるからこそ、両者は長い年月を経て今に至るまで多くの方々に利用されているわけです。

だから、これらに優劣を競わせても意味がなさそうかもしれません。

というか、無茶なことをやろうとしているようにも感じますWWW

けれども、ちょっとした雑談としては面白そうですので、私の独断としてあれこれお伝えしてみたいです。

音友「和声」は『和音の情報を全部表示するぞ!』タイプ

まず音楽之友社「和声 理論と実習」。

このテキストはよく『島岡和声』とか『芸大和声』などと呼ばれていますが、それだけ日本の音楽学習者にとってはポピュラーです。

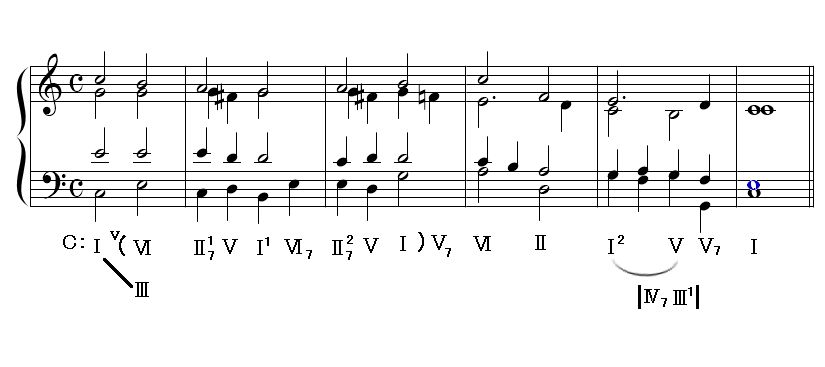

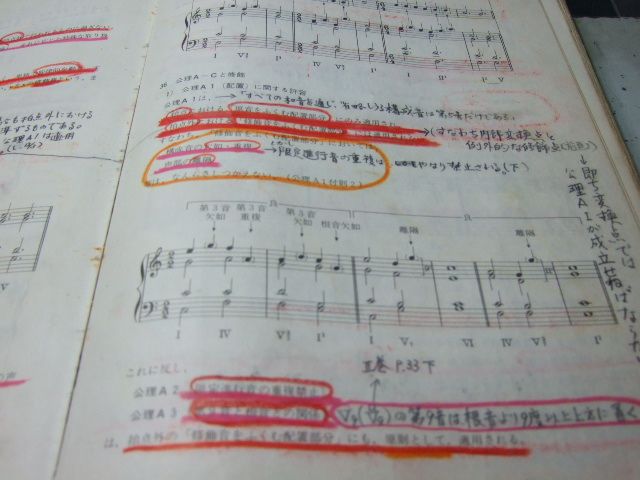

この和声学テキストの和音表記はご覧の通り、全ての和音の音度を英数字(Ⅰ、Ⅱなど)で表し、また転回形や携帯をその傍らに付記することで、その機能をほぼ完ぺきに網羅して表せる、という非常に優れた点があります。

転調なら転調箇所の和音表記を( )で囲み、そしてそこにやはり転調先の調と主調との関係を英数字で表します(『音友和声』Ⅲ巻)。

ソナタやフーガなどの楽曲分析ではよく転調を追跡するケースが出てきますが、そのためにもこうした和音表記に基づく分析は不可欠になります。

つまり、この『音友和声』は少なくとも調性音楽における和声分析においては、『和音の情報を全部表すぞ!』という意気込みを感じさせるかのような完成ぶりです。

しかもまたそこには各和音の機能、調関係をも含めてつぶさに分析していけるキャパシティを盛り込んでいる、といえるのではないでしょうか。

記号を覚えること、書くことがめんどくさ過ぎ!?

というように、長所を語ってみましたが、もちろん逆に欠点もあります。

それは何と言っても、各和音の情報を徹底的に書き出ししているので、記号の表示がすごく複雑化する場合が多くなります。

このため、いざ自分で楽曲を分析したり、和音表記を覚えていく際には、たまらなくめんどうくさい!覚えるのが大変だ!

これにつきるのではないでしょうか。

実際問題として上の譜例の、フランス式数字法は、他の数字法と比較して、一番簡素に表記できる方法になりますが、それとこの『音友和声』を比較すれば歴然。

極端なケースですが、次の譜例をご覧ください。

誰が見ても明らかです。

ただ、くどいようですが昨今の日本では多くの方々がこの『音友和声』を利用していると思います。

このため、その煩瑣過ぎる和音表記を常時見ているのが現状ですので、慣れっこになって親しんでいるという側面もあるはずです。

もちろん個人差もありますし、学習進度の程度などにもよるでしょう。

それで結局のところ、ある意味そういう表記の煩わしさ、めんどくささというのは「あきらめている」「吹っ切れている」、あるいは「慣れている」部分も大きいかと思います。

実際、使い続けていればこれらの一見複雑な和音記号にも目は慣れますし、音楽分析や作曲に当たってはほとんど難なく運用分析できてくるはずです。

数字付き低音は『和音の情報をとことん省略して表すけれど、それで十分だぞ!』タイプ

そして数字による和音表記。

繰り返しますが、フランス式数字と呼ばれる和音表示方法になります。

ちなみに、このフランス式数字を実際に使った和声分析は、同じくドイツ式と呼ばれる表記方法と並んで『音友和声』Ⅲ巻の末尾、p.418以降に説明があります。

バスの音に対して、上三声がどういう音度、構成になるのかを基本的にはたった一つ二つ、あるいは三つの数字で表すという、音友和声型に対して非常に簡単そうに見える優れものです。

そしてその数字付き低音の表記方法の中でも、上の譜例で試してみた「フランス式数字」というのは、転調における臨時記号をもその数字の意味として取り扱ってくるもので、このためいちいち和音表記の中で臨時記号を別に表す必要がありません。

その結果、たとえば上で示してみためまいのするような複雑怪奇な「音友和声型」和音分析の表記は、フランス式数字を用いると、下のようになってしまうのです。

いかがでしょうか?

どんなに複雑な転調をしても、あるいは和音構成音が複雑でも、一定の規則事項に基づくこれらの数字を書き込めば、これだけでバスの上に乗っかる上三声の構成音を全て表せます。

だから分析作業もあっという間で、すごく便利な表記方法です。

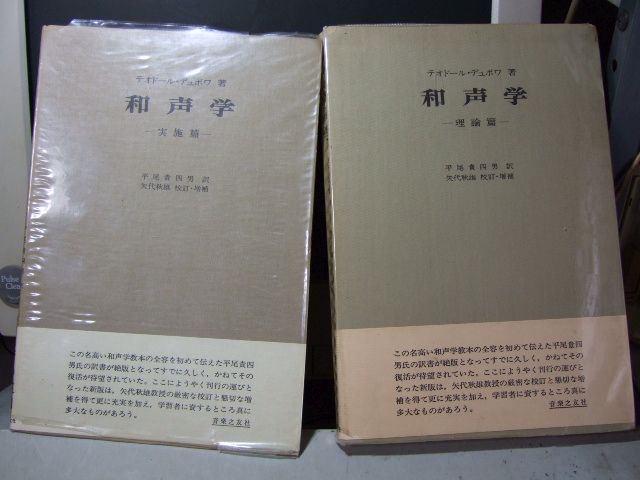

あの和声学の名著『デュボア 和声学』などがこれです。

さすがフランスです。

『和音の音度が分からなくなるかも』『転調はどこ行くの?』

ですが、この数字付き低音の方法にも欠点を探せばあるもので、それを一言で言ってしまうと、

あくまでも所与のバスの上にどんな音が来るのか「だけ」を基本的に表現する方法

になります。

とすれば、自ずからまず二つの疑問ができあがります。

それは

・じゃあ、その和音が楽曲の主調に対してどんな音度であるか、どんな機能なのか(ⅠとかⅡとか、ⅣとかⅤとか)すぐわかるかな?

・楽曲の途中で転調が繰り返されたりして和声の流れが複雑になっていくと、主調とどういう調関係になっているのか、スパッとわかりますか?

というカベ。

これにぶち当たるはずです。

実のところ、私もよく『デュボア 和声学』の『課題実施例』を見て和声分析をしていますが、ハッキリ言ってこの点はどうしようもありません。

音友和声型のいわば『手取り足取り』和音表記に慣れているせいかもしれませんが、いつもこのカベが眼前にそびえ立ちます笑

特に元の調、つまり主調が♯、♭の増えた調になると、その後に遠い転調を行っていたりする課題の分析は本当に難儀することがあります。

こういった一種の「負担」、ヨーロッパなどの海外でこういう数字表記を利用している方たちから見れば、こう考えるでしょう。

「そういう不便も含めて和声学習の一環だ」

「慣れればこれで必要十分」

「こういう数字を使った分析方法の方が慣れてしまえばわかりやすいぞ」

『デュボア和声学』などの実施例や実施作業については、私の場合あえて『音友和声』の各和音記号を臨時に使うなどして、分析のタシにしたりしています。

なので「真剣にフランス式数字付け方法をマスターする」という方向性を持って学習・マスターしようという意図の場合では、私のやっている方法はアウト。オススメすることはムリです。

ただ、私自身にとって『デュボア和声学』など、音友和声テキスト以外のテキストに関しては、

楽曲の分析を中心とし、それを自分の曲作りに役立てることができさえすればよい

という、あくまでも言ってみればサブテキスト的な発想ですし、私自身についてはそういうやり方で良い、と考えているのです。

ごく当然ですが、すべての和音表記方法は実際の「音」を表すための“手段”に過ぎません。

それが実際には様々な表示方法が2次元の譜面上で存在するというわけですから、ぶっちゃけた話試験などで固定された方法が必要なければ自分なりの方法、自分の好きなやり方でやっていってもよいかも?です。

慣れるしかない

というわけで、おおざっぱに二通りの和音表記方法について、所見をお伝えしてみました。

もちろん指摘すべきことは他にもいくらでもあると思いますし、また私の感想も不備だらけかもしれません。

ですから私自身は和声学を学んだ経験、そして教えている経験からして自分なりの分析をここに述べたにとどまります。

ですが、それでもあえて自分なりの結論、つまり「どちらが優れているのか」「どちらがオススメなのか」という事について最後に申し上げる事があるとすれば、結局のところ、

どういう表記方法でも欠点もあり、そして長所もある、ということ。

そして、自身の長年の音楽的な環境や嗜好、そして自国の大勢(たいせい)などにならって、同じものを手がけていけばそれで十分と思えます。

その上で、各表記方法の欠点を自分なりに補完し、進捗・克服・発展させていけば良いと思います。

たとえば上のフランス式数字付き低音の場合、確かに音度や転調については分析上手強くなるかもしれませんが、それはあくまでも自分自身の中で、各バス音の音度や転調の表現について慣れていけばよいのです。

おそらくは数字付き低音方法を長年採用している欧米などの諸国ではこういう方向性であると思われます。

実際、昔々の作曲家たちもそうやって勉強し、また自分の中で消化していったでしょうし、だからこそ今でもこうして数字付き低音は、先述の通り、日本の和声学テキストの中でも紹介されているワケです。

で、最後にぼやきを一つ。

数字は簡単だなあ。

これにつきますね笑

で、これも繰り返しですが、ほぼ我が国で標準採用になっていると言える『音友和声』、そういうわけで転調の表記などは非常に日本人が作成したテキストらしく、微に入り細にわたる綿密さが見られ、実に『日本的』とも言えます。

ですが、その転調でも、単にⅴ調とかⅳ調などのカンタンな関係調への転調ならまだよいとして、逆にメチャクチャ遠い調の表記になると「これ何だ?」「何の呪文?」みたいな表記があります。

その極端な譜例を上でもご紹介しました。

『Ⅲ巻』p.70~のように、主調に対して他の23の調との関係を「すべてに渡って」しっかり表すことができますが、これらとフランス式数字付き低音の「表記に慣れ」たあかつきのことを考えたら、こうした奇々怪々な『音友和声』の転調表記に対しては、それこそ「数字一つ記入すればいいじゃん?」で終わるのです。

それを考えたら、なんだか

和音とか和声の理解ですごく遠回りしているかも?

などと思ってしまいますがいかがでしょうか。WWW