和声学では禁止事項になっていて、あまり出てこないかも知れません。

けれども対位法ではたまに条件付きで出てくる「許容事項」になります。

ちょっと専門的な内容になりますが、でも知っておくと良い、けっこう面白いハナシだと思います。

というわけで、創作音楽用語5⃣「トンズラ9度」。

強引にネーミングしてみたもので、「何のこと?」的ですが、さっそく解説してみましょう。

連続8度の『逃げ道』がトンズラ9度

和声学、対位法では両者で似たような禁止事項も多いです。

特に一番の基本的な禁止事項はほぼ同じ、といえます。

連続8度とか連続5度、というのがその筆頭になります。

これらを和声学や対位法で使ってしまうと、ほぼアウトです。

特に連続8度は、連続5度よりもいっそう近視の度合いが厳しく、連続5度でたまに許容されている例外事項すら許されません。

ところが、そういう禁止事項のトップに立つような連続8度が、ある現象によって許される場合があります。

それがタイトル「トンズラする9度」です。

もっと縮めれば、トンズラ9度。

なぜトンズラなのか?

じっくりひもといていって見ます。

9度から8度への解決が問題になる場合とは

まず種明かし。

「トンズラ9度」とは、二声部で、8度の音程が次に9度になり、その後また8度への解決の場合に起きる許容事項のひとつです。

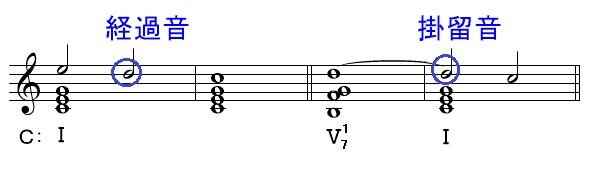

9度を形成する二つの音のうち、一方は和音構成音、もう一方は非和声音つまり和声学テキスト『和声Ⅲ 理論と実習』(音友社)で言う「転位音」、そしてその転位音が、さらにある一定の要件を備えているものになります。

その要件というのは、その転位音(非和声音)というのが

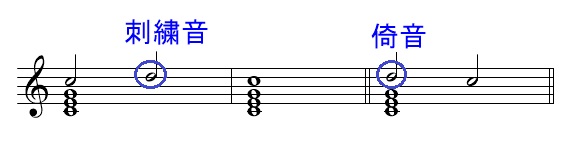

・刺繍(ししゅう)音

・経過(けいか)音

・倚(い)音

・掛留(けいりゅう)音

となります。

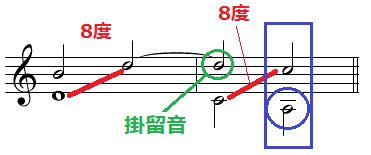

上の譜例では経過音と掛留音を例示していますが、もちろん刺繍音や倚音でも生じます。

それから念のため、これら9度が8度はその複音程、つまりプラスしてオクターブ一つ、あるいはそれ以上の音程も含むことになります。

トンズラ9度は掛留音に現れる、連続8度の「抜け道」

さて、この際問題になるのは、上の転位音のうち、掛留音になります。

そして、その掛留音によって9度の音程ができる直後、そして直前の時点。

この三つの時点に関する話です。

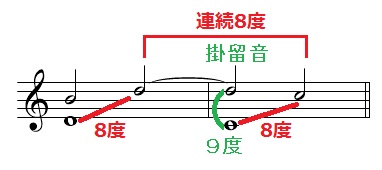

9度の直前に、両者の音が8度を形成している、というケースがままあったりします。

そうすると、「8度⇒9度⇒8度」という、音程の連鎖が生じます。

その結果、下の譜例のように、9度を中間に挟んで、その両側に8度が形成されるわけです。

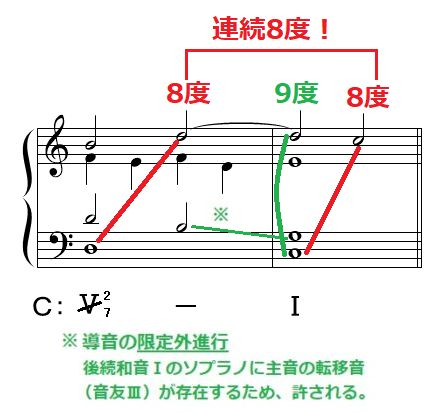

上の譜例は二つの声部だけですが、和声学のように4つの声部を使ってみると、たとえば下のようになります。

もちろん和声学上では、これは立派な連続8度の仲間であり、禁じ手になってしまいます。

なぜかと言いますと、連続8度は、その中間に転位音(非和声音)の介在によって他の音程を挟んでいたとしても、その転位音を和音構成音に戻し(これを「音友和声Ⅲ」では『還元』と呼ぶ)て確認するからです。

よって、どんなに転位音を間に挟み込んでも、その両側に8度が二つある限り、基本的には連続8度と分析されてしまうのです。

つまり、上の譜面で言いますと、たとえば一番下の掛留音の譜面。

この中間の9度は、くり返しますがその音程をなす一方の声部が転位音となっているため、正規の構成音の音度にはなく、したがって独立した和音とは見なされません。

このように和声学上では、真ん中の9度の音程を考慮に入れないで、和音連結を分析することとなります。

だから上の譜面で言いますと、ソプラノ-バスの9度(緑)の形成は、ソプラノが和音外音(掛留音)なので、これを除外して和声分析することになります。

そうすると、その両側にある8度(赤)が連続することとなり、これで連続8度ができあがるのです。

ということは、結局「8度⇒8度」という、連続8度の禁止事項がガッツリと成立してしまうのです。

よって、和声学、そして対位法の学習過程上でも、こういうケースは絶対に禁じ手になります。

禁じ手にならない抜け道「トンズラ9度」はこう使われる!

ところがここでお立ち会い、というか。

でもじつのところ対位法上では、これを上手い具合に逃れる手段があるのです。

それが実は「トンズラ9度」ということになります。

どういうものかと言えば、下の譜面をちょっとご覧ください。

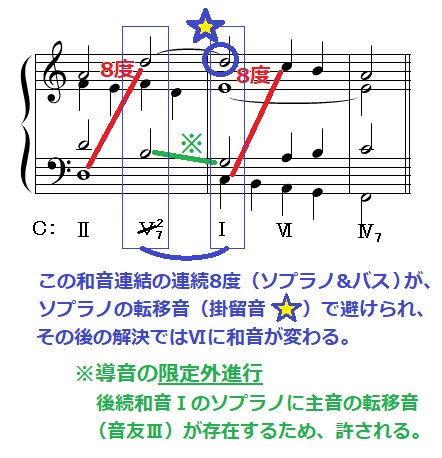

掛留音が解決する時点(青枠)で、下声が動き、10度となる。このため実際には、連続8度がなくなっている。これが「トンズラ9度」!(^^)

上の譜面が「トンズラ9度」です。

2小節目冒頭の掛留音(緑丸)によってできている9度は、本来次に8度へ解決するはずですが、次の青枠で示される時点では、下声が動いて「ラ」(青丸)になったため、8度でなく実際には10度になっています。

このように、本来の和音構成音のままなら8度が連続するはずだったところ、二つ目の8度が転位音によって形成が遅れ、その結果9度が間に挟まり、そして次に解決するはずの8度の時点では、一方の声部が動いてしまうことにより、8度がこんな風に10度とか他の音度ができてしまう。

ちょっとややこしいですが、これがトンズラ9度のセオリーです!

なお、下の譜面は、上でご覧頂いた譜面の和声をもうちょっと手を加えてみたものです。

実はこれで連続8度を逃れているのです(あくまでも、「音友和声」テキストの理論を外れていますが)。

上の譜例中、2小節目冒頭・Ⅰのソプラノの転位音(掛留音☆)をもとの主音に戻せば、一小節目との間で、ガチで連続8度ができます。

けれど『デュボア和声学』とか対位法のテキストなどでは、この譜面のように、

掛留音(転位音)のままで9度が次に8度に解決せず、代わりにそれ以外の音度にもう一方の声部が動き、結果として次に別な和音(上の譜例中ではⅥ)になってしまう時点でようやく掛留音が主音に解決

すると、結果としてその時点では8度でなくなっています。

こういうケースが「トンズラ9度」ですので、許されます。

実際音に出してみると、けっこうキレイです🎵

これはどういうことなのか?

以下に説明してみましょう。

まず第一に、和声学とりわけ「音友和声」などのテキスト上では、以下のような理論付けがあります。

普通こういうケースでは、和声学だったら、非和声音とか転位を元の和音構成音に戻すという作業が暗黙に想定されています。

つまり、下の譜面のような操作になります。

これは、和声学というものがもともと和音を基礎にして、その配置や連結を探求していくという学問ですので、とにかくは

和音第一。

和音、和音構成音どうしの連結が第一。

和音外音(非和声音)はダメ!元の和音構成音に戻せ!

こういう性質を帯びるため、と考えてよいと思います。

しかしながら対位法では、和音とその連結への意識は確かに持ち続けられますが、ある意味それ以上に問題視されるものとして、旋律動向の探求という論点が前面に出てきます。

念のため、あくまでも私の持論だと申し上げておきますが。

つまり、調、和音、そして和音連結という制約は確かに対位法でも和声学と同じように取りざたされてくるのですが、

和声学があくまでも和音という一個の音の塊を基本として、その連結という、いわば音楽を『縦割り』にして見ていく視点を主にしているのに対し、対位法は定旋律とその対旋律との関係、および対旋律の旋律線への興味の追求という、いわば『横割り』の関係を追求していく

こととなります。

このような背景によって、対位法の場合では和声学のように、「非和声音や転位を元の和音構成音に戻す」という必要性は幾分緩やかになってくる。

そう私は考えるのです。

ちなみに、デュボアが著書『和声学』で取り上げているこの「トンズラ9度」は、和声学という学習過程の中でこそありますが、その内容は、実のところバッハの対位法的な書法の紹介として、これを取り上げています。

つまり、和声学の学習過程の中であっても、こういう風に

バッハがその作曲書法の中で、こういう書法を許しているんだから学習者も使ってイイよ!

という内容になっているのです。

これがトンズラ9度です。

ということは。

非和声音だったらそれを和音構成音に戻すことなく、その音そのものとして、旋律線の興味の追求や分析を行っていく、というのが大きな立ち位置となる、といえると思います。

そしてその結果。

上の譜面のケースのように、転位音の結果、二つ目の8度が形成が、9度の介在によって遅れてしまい、そしてその後、二つの声部で8度が発音される時点では、もうすでに8度ではなくなってしまっている。

こうすれば、連続8度は消滅し、その結果禁則には触れなくなってしまう。

こんな内容になります。

対位法に許されて和声学で許されない規則事項って超珍しい?

和声学と対位法との規則や禁止事項の違い。

そこにはもちろん、テキストの著者や、テキストのシリーズなどから来る相違点もありますから、いちがいに和声学と対位法との根源的な違いととらえることはできないのかも知れません。

また、音楽特に作曲上の歴史関連の文献などでも、ものすごく込み入った事情が書いてありそうです。

けれども、それでも確かに

和声学では禁止しているけれど、なぜか対位法では許されている

和声学よりも対位法でずいぶんうるさく禁止事項にされている事がある

というように、お互いの違いが見て取れる場合が少なくないのです。

そして、上の例示でもうすうすおわかりかと思いますが、通常は

対位法の方が和声学よりもずいぶん規則事項、禁止事項の縛りがきつい。

つまり、対位法の方が規則や禁則がすごく多く感じられるものです。

これは、一つには両者の分野の特性から来ることでもあると思われます。

つまり和声学では、4声すべての連結とそこに生じる諸規則を見つめるのが結構大きいのに対し、対位法になると、「ある特定の声部」の動きを取り上げて、その一音一音の動きを注視していかなくてはなりません。

こういうことを考えれば、対位法の方が規則事項が複雑で多岐にわたるのは納得いくのではないかと思いますが、そうなると逆に

対位法で許されて、和声学では許されない規則事項ってものすごく珍しい

のではないでしょうか?

対位法では導音が自由に?

でも、確かにそれはあるのです。

端的な例を言いますが、まず一つに「導音」というのがあります。

言わずもがな、導音というのは音階上の第7音で、和声学上では基本的に

・導音は次に必ず主音へと2度上行する。

・導音は重複しないこと。一つの和音(属和音)の中に二つ三つと導音を置くのは禁止。

という規則があり、これをしっかりと守らなくてはなりません。

ところが、対位法では導音についてほとんどやかましく規制されてはいないのです。

たとえば池内友次郎著【二声対位法】(音友社)では、導音について上の様な禁止事項は出てこないのです。

いや、確かにテキストの中を見ていると、導音については確かにそれっぽい規則事項、禁止事項も書いてあるのですが、それでも

少なくとも定旋律につける対旋律作業を行う場合、特に結尾を除けば

・導音の重複は書いていない。ということは、重複もアリ!

・二度上行が義務づけられていない。ということは、次に上がるも下がるも自由!

となります。

書いていないんだから、何やってもOK、となるのはやっぱり人情です。

ただここで、一つ押さえておきたいのは、対位法の実習つまり上に書きましたが、与えられている定旋律に対して、諸規則事項にかなった対旋律(つまりメロディ)を書いていく、というのはかなり至難です。

そうなると、なまじ和声学のように導音の動きを規則事項でがんじがらめに縛ってしまうと、それだけ対旋律を工夫する余地をなくしてしまい、挙げ句の果てには対旋律をつける可能性すら奪いかねないこととなります。

要するに、対位法はあまりに規則がきついんですよね。

だから、というわけで導音というのは対位法ではあまりやかましく規制しない、ということになっている、と言えるかも知れませんね。

※ソプラノとアルトの間の連続5度。でもアルトのf音が非和声音(経過音)のため、セーフ。

※※アルトとテノールの間の連続2度(!)この作例は、例の「池内教本」に諸規則をよっていますが、実のところ教本中にこういう連続2度を許容するとは書いてありません。ですが類似のケース、つまりこの譜例のように「一つ目の2度は同時発音ではなく、そこから交叉(こうさ)によって二つめの2度『のみ』を同時発音するケース」は、実はバッハの『フーガの技法』で確認しています。よってきわどいハナシになりますが、ここではあえて使ってみています。

[追記]後で見返したら、連続8度がありました爆

トンズラできませんでしたガクリ(探してみてください爆)

実際、上の譜面のように、4声の対位法実習まで進み、かつ「大混合類」つまり全音符の定旋律に対して、2分音符、四分音符、そしてシンコペーションを対旋律にとる実習作業をご経験した方ならおわかりと思いますが、

こんな作業、キツすぎてかなわない!

導音の重複なんかどうでもいい!かまってられないぞ!

という感想を持つに違いないですし爆