この「創作音楽用語」シリーズでは、既存の音楽用語を紹介しつつ、そこに私(hiromichi)が独断偏見強引ワガママ独りよがりの批判無視(WWW)、そんなスタンスで付けてみたオモシロ音楽用語を発表しています。

その第2弾です。

ちなみに第1弾「創作音楽用語11⃣」は、下のページです♪

たいていは和声学、対位法関連の音楽用語になります。

私がオンライン音楽講座「和声教室オンザウェブ -海-」で和声学や対位法を受講者の方たちにお教えしている都合で、やっぱりそっち方面へのハナシが濃くなります。

この辺はどうかご了承ください。

バッハのナポリ

和声学を順々に習っていくと、学習段階の中級当たりで『ナポリ和音』とか『ナポリの6の和音』という名称の和音に行き当たります。

機能的にはⅣと同じくサブドミナントの和音ですが、この和音が用いられるのは主に短調です。

他の和音と同じく根音、第三音そして第五音の和音構成音から成りますが、根音が音階上の音ではなく、音階上の第二音を半音下げているのが特徴です。

そして、これにより半音の特異な響きが独特の表情を作り出していて、不思議な魅力を持っています。

なお長調にも用いることができますが、あくまでも同主短調からの「借用和音」としての資格であり、このためもあってか短調と比較してもそれほど頻度が多くないようでです。

今回取り上げるものは、このナポリ和音をバッハがその作品『パッサカリアとフーガ ハ短調 BWV582』で使った和音構成音とその配置について私が名づけた創作用語。

それが私がバッハのナポリと呼んでいる和音、というわけです。

ナポリ和音・ナポリの6の和音とは

ナポリ、というからにはまず詮索として「イタリア発祥の和音かな?」となります。

確かにこれは正解で、18世紀当時、ナポリを中心に南イタリアを支配していたナポリ王国(1282-1816)という君主国があり、そこを拠点に当時「ナポリ楽派」という音楽家のグループがありました。

この音楽家の中には今でも有名どころとしてアレッサンドロ・スカルラッティ(1660-1725)がいて、ナポリ楽派の始祖でもあります。

つまりこのスカルラッティらナポリ楽派が好んで使った和音がこの和音。

だからナポリ和音という名称が付されているわけですね。

うう、食べたい・・・♪

また、彼の息子にドメニコ・スカルラッティ(1685-1757)がいますが、この人も有名なバロック期の音楽家で、あのヘンデルとサシでチェンバロ、オルガンの腕前を競い合ったエピソードがあるとか。

チェンバロはスカルラッティの勝ちで、オルガンはヘンデルの勝ちだったらしいですね。

私も何かの本で呼んだ記憶がありましたが、チェンバロを演奏しているスカルラッティは終止聴衆に対して微笑みかけていたが、ヘンデルは仏頂面。

というかものすごく厳粛・厳かな雰囲気で演奏に臨んでいたようです。

そしてオルガン演奏ではヘンデルが与えられたテーマをフーガ化し、いよいよ彼のそんな“本領”が発揮されたらしいです。

あと、バッハの後添いだったアンナ・マクダレーナ・バッハが著書『バッハの思い出』の中で記載していますが、当時彼らの自宅に住み込みで音楽を習っていたイタリア出身の少年が急な病で亡くなってしまった事がありました。

その際、バッハが彼の早熟な才能、そしてその早すぎる死を悼んで

『この少年の死で私たちはあのスカラッチ(=スカルラッティ)を失ったのではあるまいか?』

と語ったとあります。

ただ、バッハの言葉として、彼が父、息子どちらのスカルラッティを指していたのかは説明がないようです。

話が脱線しました。

さて、そういうわけでアレッサンドロ・スカルラッティらナポリ楽派が好んで使った和音が実はこのナポリ和音というわけです。

これは機能的にはサブドミナントに属する和音の一つで、短調において、音階第Ⅱ音ⅱを半音下方変化させた音を根音とし、その上に第3音、第5音を積み上げて長三和音を形成した和音になります。

使って、そして響きを聞いてみれば非常に劇的で、表現豊かな和音です。

なぜナポリ和音は6の和音(第1転回形)が多い?

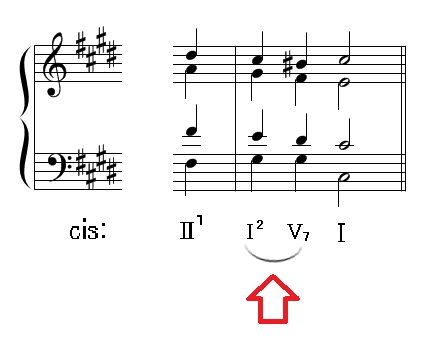

このナポリ和音、下の譜例のように、実習上や実際の作曲でも第一転回形で用いることが多いですね。

そこでこのナポリ和音について、コトのついでにもう一つ脱線した話を進めてみます。

中級レベルの和声学テキスト(具体的には『音友社 和声 理論と実習 Ⅱ』などなど)では、このナポリ和音が“第一転回形”で使う事が多い、とあります。

このため実習や理解の上でもこのナポリ和音、和音構成音中の第三音がバスに来た第一転回形で用いる課題のみであり、また実際に作曲などでもそうすることが多いようです。

そこでこのナポリ和音、

『何で基本位置(=根音がバスに来ている、いわばその和音の本源的な形)で使わないんだろう?』

という疑問が生じるのではないでしょうか?

確かにナポリ和音をあえて基本位置に置き換えて、それを和声構造の中に入れてキーボードで鳴らしてみたりするとわかりますが、

- なんだか唐突さがあって変な感じ。

- 中途半端に転調したみたいな印象も出てくるかも?

という印象も出て来るのではないか、と思えるのです。

繰り返しますがナポリ和音というのは、和音構築の根幹と言うべき根音(ⅱ)が半音変化しています。

ですがその結果、根本から音階上にない和音の仕組みを持ち込んでいることになります。

それゆえ、ナマの形、つまり基本位置のまま使いこなすにはどうしても生硬さ、ヘンテコさがつきまとう可能性が大きくなる。

そう言おうとすれば言えるかもしれません。

転回形は和音の機能的な主張を減じたり属性を変更させる?

そこで(たぶん)ムカシの人たちは考えました。

『ナマのままで使えなかったら、うまく火を入れて味付けすれば良いんじゃないかな?』

私はウインナー混ぜるのが好きです♪

というわけでナポリタン、じゃない、ナポリ和音の転回形を考案したのではないでしょうか?

というのがあくまでも私個人の独断です。

ここで押さえておくべきは、和音の転回形。

これも私の持論ですが、

和音は転回すると、その和音の音度から来る本源的な機能、つまり根音に由来する機能を弱め、そして同時に他の音度の和音への機能的な類似性をもたらす。

ということです。

たとえば。

第一転回形をちょっと飛ばして、第二転回形のことを考えてみます。

もちろん三和音のハナシにひとまず限定します。

そうするとたとえば主和音のⅠ。

これの第2転回形は、通常では独立できません。

ということは、他のしっかりした和音(?)のように前後の和音連結で跳躍進行したりすることが出来ず、経過的な使い方しか出来ない、ということになります。

この理由は、Ⅰの和音の機能そのものが曖昧になっていること。

Ⅰの機能と言えば、いわゆるトニック(T)というもので、「和声Ⅰ 理論と実習」の37ページに説明があります。

ところが、このⅠの和音構成音の内、第二転回形になるとそのバスに置かれるのは第5音になるわけですが、この第5音というのは、音階上の属音。

つまり、Ⅴ諸和音の根音に当たります。

この結果、Ⅰの二転は、他の和音すなわちⅤ諸和音への類似性が生まれていて、それが強く表れて来ることになります。

このため、Ⅰの二転というのはⅠの一種であるけれど、機能的にはかなりⅤのそれに近いことになる、というわけです。。

だからこそ、音友『和声 理論と実習』テキストシリーズでは後続するⅤ諸和音とくっつけて、独特の和音記号(群)をこしらえていたりします。(下の譜例)

独り立ちできない和音、と言ったら変かも知れませんが、そういう風です。笑

ですがそういう2転和音までは行かないものの、1転和音もまた同じように大なり小なり本来的な(基本位置の)和音の機能的正確をゆがめてきている、そういう、見方も出来るのではないでしょうか、というのがこれまた私の持論です。

その例を一つあげれば、Ⅵの後に続くⅠ1(表記がナニですが、要するにⅠの第一転回形)。

ちょっとレベル的に上の方になりますが、この連結はひとまず許されます。(『和声 理論と実習 Ⅲ』p.215)

ところが、この場合Ⅰを転回なしの基本位置のままで使う、つまりⅥ⇒Ⅰの連結はあくまでも禁じられます。

もしくは、かなり利用を避けるように指示されます。

もちろん古典和声学上での規則事項という認識です。

要は、基本位置のままだと、こうした通常あり得ない和音連結では生硬さが増しますが、転回形を用いるとそれが緩和されたり柔和になったりするわけです。

それというのも、その和音本来の機能、響きがあまり良くない和音連結になるとマイナス面が大きくなり、かえってその生硬さが露骨になってしまう、そうした摂理があるように感じられるのです。

ナポリ和音も同じ事で、二転は通常ではありえないにしろ、基本位置よりは1転で用いた方が、特有の半音関係の印象や、転調のような曖昧な感じが幾分薄れ、サブドミナントの和音としてずっとしっかり認識できる、そういう利点があると言えるのではないか、ということ。

これがナポリ和音を用いるとき、転回して『ナポリの6』が多用される理由、と私は考えます。

※『ナポリの6の和音』の「6」は第一転回形を示します。

和音記号の種類は多々ありますが、音友和声式のⅠ1、Ⅰ2と並んで有名どころで今も健在なのが、こうした表記方法が数字によるものです。

『ナポリの6の和音』というのは、最下声部(=バス)の音に対して上三声の根音との間に出来る音程差を表したもので、古い時代から利用されてきました。これらの数字により一転、二転が分かります。数字の「6」は第一転回形つまり一転を指します。

配置が独特すぎ!?「バッハのナポリ」

さてさて、ずいぶんと寄り道脱線が重なりました。

まずはナポリ和音というものを知っていただく、そういう伏線を求めて長々と遠回りな解説になりました。

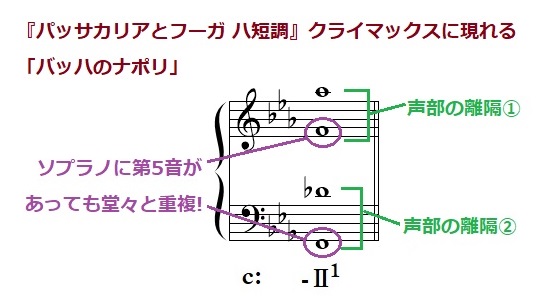

今回お伝えしてみたいのは、こうした性格を持つナポリの6の和音が、バッハのオルガン作品『パッサカリアとフーガ ハ短調』、そのフーガのクライマックスで使われている独特な配置、和音構成音に着目し、これを私が『バッハのナポリ』と呼んでみているものです。

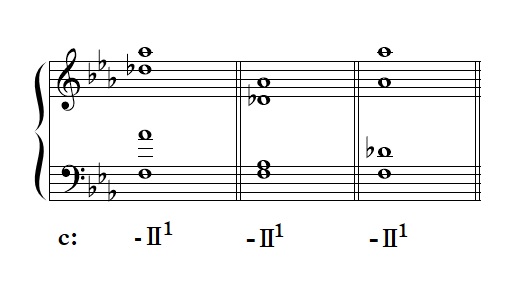

通常そうしたわけで、ナポリ和音は第一転回形で用いることが多いのですが、多用される上三声の配置は上の譜例で示したとおりのものになります。

もちろんこれらの配置は和声学テキスト(音友『和声 理論と実習』ならⅡ巻p.76下)で紹介されている、普通に使われると言うべき配置かと思います。

ところがバッハは上の譜例のような配置を壊して、かなり独自なナポリ和音を構築しています。

それを私が少しアレンジして再構築してみましたが、まずその譜面をご紹介しましょう。

それが下のような配置です。

これは要するにソプラノに第5音を置いたナポリ和音です。

ナポリ和音は先に示した譜面の通り、ソプラノには根音または第3音を配置するものが原則になりますが、音友和声では例外的にこういった配置をも許していたりし、スタンダードな配置とは異なるためか、補足的に説明をほどこしています。

(『別巻』p.145[6]の実施例より、「注3」にある配置とその説明)

かなりマイナーなのですが、確かにそれなりに劇的な印象を持つ和音として、従来の通常的な配置に引けをとらず表情豊かな和音です。

ただし上の譜例でもお気づきと思いますが、連結、とりわけ後続和音への上三声の連結にちょっと頭をひねります。

例として、ランダムに連結の例を示してみます。それぞれ次のようになります。

.jpg)

ご覧のように、これらは後続和音としてⅤ諸和音の第三転回形(3転)です。

もちろん基本位置のⅤ諸和音も可能なわけですが、後に説明するバッハの『パッサカリアとフーガ ハ短調』で用いられている後続和音が3転ですので、それとひとまず同じ系統の和音を用いてみました。

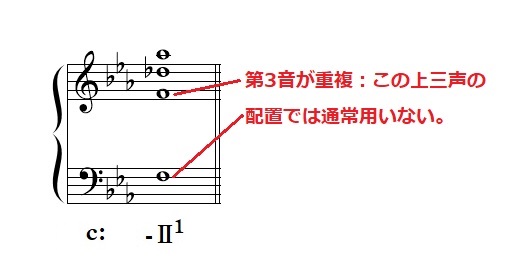

また同じくご覧頂くとおわかりと思いますが、原則的なナポリ和音が第三音重複という特殊な配置をとっているのに対して、上の「ソプラノ第5音」配置は、そうではありません。

従来通り、第一転回形の三和音の配置として原則的に“正しい”、第5音重複をとっているわけですね。

つまりは、第5音重複の場合にはあくまでも第3音重複ではなく、普通の三和音の配置を踏襲する、そういうもののようです。

実際、ナポリ和音ではありませんが下のように第三音を重複する形を禁止している和声テキストもあります。

(例:池内友二郎著『和音構成音 (Ⅰ)協和音』)

ところが、バッハは『パッサカリアとフーガ ハ短調』の二重フーガ、そのクライマックスの和音でこれに真っ向から逆らった配置のナポリ和音を用いています。それが下のようなものになります。

注釈入れて見ていますがご覧の通り、オキテ破りだらけの和音構成なのですね。

〇AMAHAや〇AWAIのグレードテストでこんな配置を書き込んだら一発でアウトになるんじゃないかとWWW

ですがさすがにバッハが用いただけあって、その音楽効果は素晴らしいものがあります。

単に教科書通りの密集配分にすると、クライマックスの臨場感はなかなか出ません。

むしろこじんまりとしたナポリです。

また、逆に開離配分(といっても和声学テキスト、音友社【和声 理論と実習Ⅱ】には密集配置しかありませんが)もまた、ここ一番のショッキングな響きにはなり得ない。

というか、密集でも開離でも、そもそもがソプラノの音として根音と第3音しか許していません(あくまでもテキスト上での規則ですが)。

そこで。

私としては、ソプラノ音として上記二つ以外、つまり第5音を配置し、そのような4声の配分となっているナポリ和音をひとまずすべてバッハのナポリと名付けています。

だから、一応配分としては色々あるのですが、和声学テキストのメソッドをなぞるとすれば

・密集配分

・開離配分

・オクターブ配分

というのが考えられますが、上のようにバッハが実際に【パッサカリアとフーガ】の終結部分で用いた配分と比べると、むしろ

上のテキスト通りの配分の響きってなんとなく変だな?

と感じてしまうのです。

むしろバッハが用いた配分の方が、そういうおかしな響きも印象も受けない、それこそクライマックスにふさわしい、堂々とした響きになっている。

と感じますがいかがでしょうか?

もちろん、だからといってこのバッハの配置を丸々和声学の実習上で許すのはメチャクチャリスクです。

だからあくまでも実作上での参考。

実際に、自分で曲を作るなら、そのとき参考にしてみればよいでしょう。

そのようにとらえておいてよいと思います。

投稿日: 2019年5月4日

修正再投稿日: 2022年5月16日